Albert Kuntz geboren am 4. Dezember 1896 in Bennewitz bei Wurzen, ermordet in der Nacht vom 22. Januar auf den 23. Januar 1945 im KZ Dora: Metallarbeiter, KPD-Mitglied und -Funktionär, Antifaschist, Abgeordneter des Preußischen Landtags, Organisator des Widerstands in den Konzentrationslagern Lichtenburg, Buchenwald und Mittelbau-Dora.

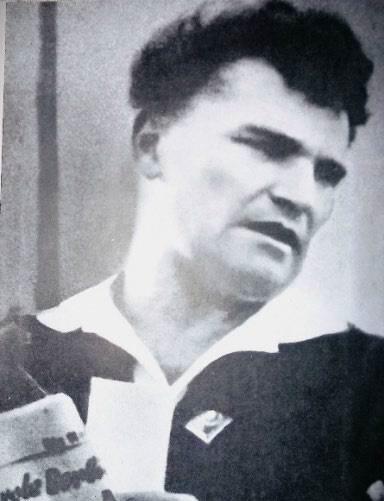

Albert Kuntz während einer Demonstration,

Berlin-Neukölln, 24. August 1930

Kuntz wurde als ältester von drei Geschwistern in eine Arbeiterfamilie geboren. Sein Vater verließ früh Frau und Kinder. Das bedeutete für Albert, dass er bereits als Schüler arbeiten und zum Unterhalt der Familie beitragen musste. Nach dem Schulabschluss lernte er Kupferschmied und organisierte sich in der Sozialistischen Arbeiterjugend.

Ab 1915 musste er als Soldat an der Wesfront kämpfen, wurde bei Verdun verwundet und erlebte das Kriegsende im Krankenhaus. Ab 1919 wurde Kuntz Mitglied im Arbeiterrat von Wurzen, war zunächst in der USPD aktiv und gründete dann aber die KPD-Ortsgruppe, die er später leitete. Zudem war er Vorsitzender des örtlichen Arbeiterturnvereins und wurde zum Stadtverordneten in Wurzen gewählt.

Kuntz wurde nach einem Betriebsunfall von seinem Unternehmer entlassen und danach sogenannter Notstandsarbeiter im Eisenbahnbau, wo er nur die Hälfte des Minimallohns verdiente. Auch hier war er gewerkschaftlich und politisch aktiv.

Während der Aufstandsbewegung im Herbst 1923 spielte Kuntz eine zentrale Rolle in seinem Heimatort. Er gründete einen Kontroll- und Erwerbslosenausschuss, der bewaffnet Lebensmittel bei einem Gutsherren requirierte und sie anschließend in der Stadt an Hungernde verteilte. Dafür wurde er 1924 zu acht Monaten Zuchthaus verurteilt, die er allerdings nicht vollständig absitzen musste, weil er als Stadtverordneter anlässlich von Wahlen freigelassen wurde. Der Rest seiner Strafe wurde ihm „auf Bewährung“ erlassen.

Aufgrund dessen verschwand Kuntz in Absprache mit der KPD illegal nach Chemnitz, wo er neben der Berufstätigkeit für seine Partei aktiv war. Dort lernte er seine spätereLebensgefährtin Elli kennen, mit der er später einen Sohn hatte: Leo Kuntz, dessen Frau, Dr. Leopoldine Kuntz, in der DDR Historikerin, noch heute hochbetagt lebt.

1926 wurde Albert Kuntz von der KPD-Leitung nach Frankfurt geschickt, wo er in der Bezirks- leitung Frankfurt-Hessen zunächst für Organisation, später als politischer Leiter aktiv war. Erst dort heirateten Ellen und Albert, weil ihnen sonst keine Wohnung vermietet worden wäre. Kuntz konzentrierte sich in seiner Frankfurter Zeit mit Erfolg darauf, die Verankerung der KPD in den Frankfurter und hessischen Industriebetrieben zu verbessern und die gesamte Tätigkeit der KPD von der Ebene der Betriebszellen her neu zu strukturieren. Gleichzeitig schaffte er es, die KPD auch im ausgedehnten landwirtschaftlichen Bereich seines Parteibezirks bekannt zu machen und zu verankern, z. B. In der Wetterau und im Odenwald.

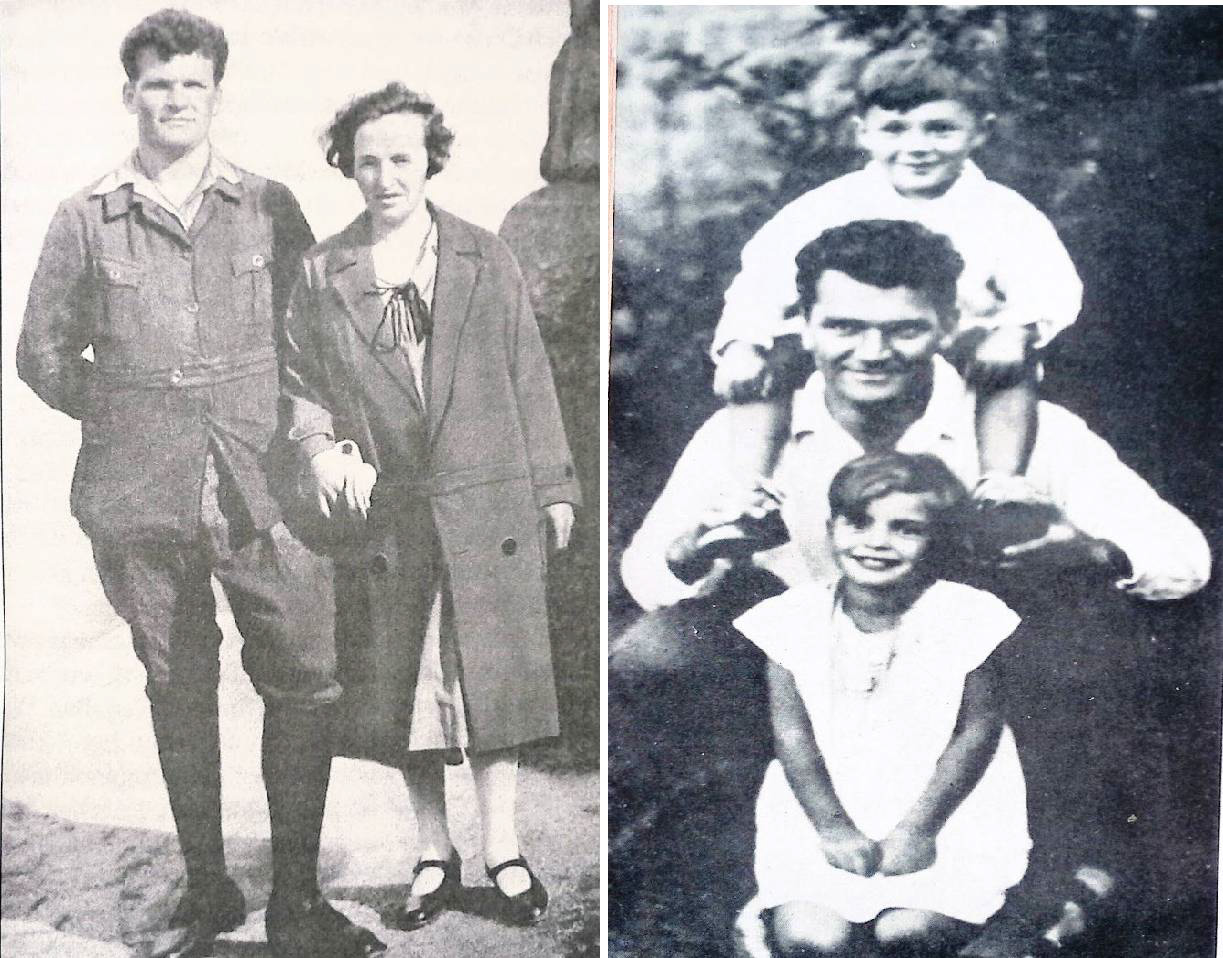

links: Albert und Ellen Kuntz bei einer Rhein-Wanderung 1929

rechts: Albert mit Sohn Leo auf der Schulter, unten seine Nichte Hannelore

Diese organisatorischen Erfolge führten dazu, dass er ab 1928 politischer Leiter des Bezirks wurde. In zum Teil heftigen innerparteilichen Kämpfen sorgte er mit dafür, dass die politische Auffassung der Parteiführung gegen abweichende Positionen einer Fraktion durchgesetzt wurde. Kuntz setzte sich in dieser Zeit besonders auch für die Bildungsarbeit ein und organisierte Kurse, die z. B. die Ergebnisse des VI. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale bekannt machten. Seine Arbeit führte zu Erfolgen: die KPD verankerte sich immer tiefer in der Frankfurter Arbeiterbewegung. Ihre Stimmenanteile bei Wahlen lagen zum Teil über dem Reichsdurchschnitt. Im selben Jahr wurde er vom 12. Parteitag der KPD zum Kandidaten des Zentralkomitees der KPD gewählt.

Als im Juli 1929 in Frankfurt ein internationaler Kongress der Antiimperialistischen Liga tagte, organisierte Kuntz nicht nur die Unterbringung der vielen internationalen Gäste, sondern nutzte in dieser Zeit weltweit wachsender Spannung Anfang August 1929 die Anwesenheit dieser vielen Gäste aus aller Welt für die Organisation der größten Demonstration, die Frankfurt während der Weimarer Republik erlebte: eine Friedensdemonstration, auf der zahlreiche internationale Gäste sprachen, und die trotz Einschränkungen und Angriffen der Polizei erfolgreich durchgeführt werden konnte. Gleichzeitig gehörte Kuntz zu den Verfechtern einer aktiven Einheitsfrontpolitik gegen den aufkommenden deutschen Faschismus und hatte damit Erfolg über Frankfurt hinaus – so z. B. am 4. August 1929, als Hunderte Frankfurter Antifa-schisten eine Demonstration in Mannheim unterstützten.

Bald danach schickte ihn die KPD-Leitung zum neunmonatigen Marxismus-Studium an die Internationale Lenin-Schule in Moskau, wo Kuntz unter anderem mit Walter Bartel gemein- sam lernte, mit dem er später gemeinsam im KZ Buchenwald inhaftiert war und Widerstand organsierte.

Albert Kuntz (ganz rechts) und Walter Bartel (links neben ihm), beide 1929 /1930 als Schüler der Internationalen Lenin-Schule in Moskau beim Besuch in einem sowjetischen Bergwerk.

1930 wurde Kuntz Organisationssekretär im Parteibezirk Berlin-Brandenburg, der damals von Walter Ulbricht geleitet wurde. Hier in Berlin fanden entscheidende Auseinandersetzungen mit der aufsteigenden NSDAP statt. Ab April 1932 war Kuntz Abgeordneter des Preußischen Landtags und wurde bei einem Angriff von Nazi- Abgeordneten auf Wilhelm Pieck durch einen Messerstich am Kopf verletzt. Es war anzunehmen, dass von jetzt an gezielt Jagd auf ihn gemacht würde.

Aus Sicherheitsgründen wurde er deshalb wieder nach Frankfurt geschickt und erneut mit der Führung der KPD in Frankfurt und Hessen beauftragt. Wenige Tage nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, nahm er an der letzten, bereits illegal tagenden Sitzung des ZK der KPD unter Führung von Ernst Thälmann im Sporthaus Ziegenhals bei Berlin teil (7. Februar 1933).

Am 12. März 1933 wurde er nach einer geheimen Zusammenkunft von KPD-Funktionären bei Dreieichenhain in der Nähe von Frankfurt verhaftet und von der SA schwer misshandelt. Wegen einer Rede auf dem Frankfurter Bezirksparteitag im Dezember 1932 wurde er wegen Hochverrats angeklagt, musste jedoch freigesprochen werden. Er wurde aber sofort erneut festgenommen und wegen der angeblichen Anstiftung zum Mord an zwei Berliner Polizisten, begangen 1931 am Bülowplatz in der Nähe des Karl-Liebknecht-Hauses der KPD, angeklagt. Nach dem Vorbild des Verhaltens von Georgi Dimitroff im Reichstagsbrandprozess verteidigte sich Kuntz offensiv und konnte, auch Dank internationaler Aufmerksamkeit, diesen Prozess gewinnen. Dies gelang auch aufgrund der Unterstützung eines solidarischen französischen Journalisten, der als Reporter zum Prozessgeschehen Widersprüche in der Argumentation der Staatsanwaltschaft und der Falschaussage eines staatlichen „Kronzeugen“ aufdecken half. Die Bedeutung dieses Sieges bestand nicht zuletzt darin, dass die NS-Justiz nach den weltöffentlich zur Kenntnis genommenen und bejubelten Niederlagen gegen Dimitroff und gegen Kuntz das Interesse an einem bereits vorbereiteten Prozess gegen Ernst Thälmann verlor. Zu einem Thälmann-Prozess kam es jedenfalls nie.

Das wiederum wollten die Nazis nicht einfach so hinnehmen: Nach seinem Freispruch wurde Kuntz nicht freigelassen, sondern im KZ Lichtenburg in „Schutzhaft“ genommen. Während dieser Zeit wurde ein weiterer Hochverratsprozess gegen Kuntz in Gang gesetzt, aufgrund dessen er zu 15 Monaten Zuchthaus verurteilt wurde, die er in Kassel absaß. Danach erneut in „Schutzhaft“ nach Lichtenburg verbracht gelang es Kuntz und seinen beiden Genossen Theodor Neubauer und Walter Stoecker, eine illegale KPD-Organisation in diesem Konzentra- onslager aufzubauen, die von SS und Gestapo während der gesamten Existenz dieses KZ nicht infiltriert werden konnte.

Als das KZ Lichtenburg im Sommer 1937 aufgelöst wurde, kam Kuntz im zweiten Transport politischer Häftlinge am 7. August 1937 in das im Aufbau befindliche KZ Buchenwald. Aufgrund seiner fachlichen Kompetenz im Sanitär- und Heizungsbau wurde er hier bald mit der Verantwortung für den Bau aller Heizungs- und Badeanlagen im Lager beauftragt, was es ihm ermöglichte, sich relativ frei zu bewegen.

Gemeinsam mit Stoecker und Neubauer, die ebenfalls hier inhaftiert waren, gelang es Kuntz auch in Buchenwald, im Lauf der folgenden beiden Jahre eine strikt konspirativ arbeitende KPD-Organisation im KZ aufzubauen, die sich in Dreier- und Fünfer-Gruppen gliederte und nach Bezirkszugehörigkeit aufgebaut und zentral organisiert wurde. Stoecker, Neubauer und Kuntz bildeten die Leitung der KPD in Buchenwald. Dieser Leitung gelang es bis zum Sommer 1939 eine gefestigte Parteiorganisation von mehreren Hundert Kommunisten zu organisieren, in die SS und Gestapo bis zum Schluss nie entscheidend eindringen konnten. Dieser Organisation gelang es, nach und nach mit wenigen Ausnahmen alle wichtigen, von Häftlingen zu besetzenden Funktionen des Lagers einzunehmen. Damit war es möglich, zu den nach dem Beginn des Krieges am 1. September 1939 und besonders nach dem Angriff auf die UdSSR am 22. Juni 1941 ankommende Häftlingsgruppen aus vielen verschiedenen Ländern subversiv Kontakt aufzunehmen, Hilfe und Solidarität zu leisten. Zudem konnten auf diese Weise Kommunisten unter den ankommenden Häftlingen registriert werden. Nach und nach konnten illegale kommunistische Parteiorganisationen aus elf Ländern gebildet werden, die jeweils nach den gleichen Organisationsprinzipien arbeiteten, z. B. ab 1943 Sabotage in der Produktion (Deutsche Ausrüstungswerke, Gustloff-Werke) begingen.

Im Zentrum dieser Aufbauarbeit von Strukturen des Widerstands und der Solidarität stand die KPD und in ihr an der kollektiven Spitze Albert Kuntz. Die Position, die sie für den Widerstand im Lager erreichte, wurde in ständigen Kämpfen gegen konkurrierende Häftlingsgruppen erkämpft und verteidigt, besonders die von der SS sogenannten „Grünen“, also von der Nazi-Justiz als „Kriminelle“ und nicht als „Politische“ Inhaftierte. Der Erfolg in diesen Kämpfen kam unter dem Strich auch vielen anderen Häftlingsgruppen zugute. So ging es auf eine Initiative des kommunistischen Widerstands im Lager zurück, 200 polnische Kinder, die in Buchenwald nach Beginn des Krieges eintrafen, nicht weiterzuschicken, sondern im Lager zu behalten und dort zu Maurern auszubilden.

Die Kämpfe mit den „Grünen“, die immer wieder auch mit SS und Gestapo kollaborierten, sowie die Versuche der Lagerführung, durch Spitzel in die Widerstandsstrukturen der KPD einzudringen, kostete Opfer. So wurden am 26. März 1942 56 kommunistische Funktionshäftlinge von ihren Posten weg verhaftet und in eine sogenannte „Sonderkompanie“ gesteckt, was einem Todesurteil durch schwerste körperliche Arbeit bei absichtlicher Unterversorgung gleichkam. Albert Kuntz wurde im sogenannten „Bunker“ eingesperrt. Die KPD-Leitung konnte darauf aber organisiert reagieren und verordnete allen Genossen eine längere Zeit der absoluten Unauffälligkeit. Es fanden keinerlei Treffen mehr statt. Zugleich gelang es bis Juni 1942, durch Überzeugungsarbeit unter den „Grünen“ und durch Isolierung deren schlimmster Spitzel aus der Häftlingsgemeinschaft , die politische Situation in der Häftlingsgemeinschaft zu verbessern. Im Juni wurden die verhafteten Funktionshäftlinge aus der „Sonderkompanie“ wieder auf ihre vorherigen Posten eingesetzt und Albert Kuntz aus dem Bunker entlassen. Zugleich beschloss die Parteileitung, ihn aus dem KZ in ein Außenkommando nach Kassel zu schicken.

Für den Widerstand im KZ Buchenwald kann der Beitrag von Albert Kuntz kaum zu überschätzt werden. Die von Stoecker, Neubauer und ihm aufgebauten Strukturen ermöglichten es ein Jahr später und nach der Verlegung von Kuntz sowie dem Tod bzw. der Entlassung von Stoecker und Neubauer unter einer nachrückenden Führung , das illegale Internationale Lagerkomitee (ILK) aufzubauen, in dem elf Kommunistische Parteien und Kommunisten aus weiteren Ländern konspirativ zusammenarbeiteten, Solidarität und Hilfe, Widerstand und Sabotage organisieren konnten und schließlich im Sommer 1943 sogar die Internationale Militärorganisation (IMO) gründeten – Vorüberlegungen im Lageraktiv der KPD dazu gingen bis 1939 zurück. ILK und IMO gelang schließlich am 11. April 1945 die Selbstbefreiung des Lagers im durch Funkkontakt ermöglichten Zusammenwirken mit der III. US-Panzerarmee, der das Lager nach Flucht der SS und Verhaftung von ca. 125 Nazi- Wächtern durch die Häftlinge am selben Tag übergeben werden konnte. Damit war nicht zuletzt verhindert worden, dass die verbliebenen 21.000 Häftlinge von Buchenwald in letzter Stunde auf einen Todesmarsch geschickt wurde, wie es die SS geplant hatte.

Albert Kuntz war im Sommer 1942 zunächst in das Außenkommando im Kasseler Druseltal verlegt worden, wo über 100 Buchenwalder Häftlinge Bauarbeiten für die SS zu leisten hatten. Auch hier bildete Kuntz sofort eine illegale KPD-Gruppe. Es gelang von hier aus, Kontakt zu Widerstandsgruppen in der Stadt herzustellen und sogar an faschistische Agitation unter den Polizeibewachern der Bauarbeiten zu betreiben. Ähnlich wie in Buchenwald erwiesen sich die Strukturen, die Kuntz aufbaute, als nachhaltig und blieben auch nach seiner erneuten Verlegung bis zum Jahr 1945 erhalten.

Mitelbau-Dora war Produktionsort für die als „V-Waffen“ bezeichneten Raketen der Wehrmacht, mit denen unter anderem London beschossen wurde. Die Nazi-Führung Deutsch-lands erhoffte sich von diesen Waffen eine Wende im Zweiten Weltkrieg. Die etwa eine Million Quadratmeter große unterirdische Produktionsfläche für die Montage der Raketen wurde in Zwangsarbeit und unter menschenverachtenden Zuständen erbaut: etwa dreitausend Häftlinge ab September 1943 begannen mit der Arbeit. In der Zeit bis zur Befreiung 1945 starben in Mitelbau-Dora ungefähr 15000 Menschen an den Arbeitsbedingungen, Unterernährung, Durst, Kälte, Seuchen, Misshandlungen und Exekutionen durch die SS. Bis zur Befreiung „lebten“ etwa 32000 Gefangene dort – vor allem Kriegsgefangene aus vielen Ländern, aber auch deutsche Zivilarbeiter. Die Lebens- und Todesumstände in Mittelbau-Dora übertrafen an Grausamkeit selbst Buchenwald – so lagen Leichen umgekommener Häftlinge oft tagelang in den Stollen von Dora, bevor sie entdeckt wurden. Es gab zunächst kein Krematorium – die Leichen wurden auf LKW nach Buchenwald transportiert. Aufgrund der von der SS so genannten „Verschrottung“ von Arbeitskräften in Dora gab es Phasen, in denen aus Buchenwald täglich 400 Arbeitskräfte herangeführt werden mussten, um die Produktion der Raketen aufrecht zu erhalten.

Auch unter diesen infernalischen Zuständen organisierte Albert Kuntz eine KPD-Gruppe als einem Kern des Widerstands in Dora. Seine wichtigsten Genossen dabei waren Georg Thomas, Ludwig Szymczak, Oto Runki, Chris an Beham, Fritz Pröll und Heinz Schneider. Kuntz, der als Facharbeiter wieder als Funktionshäftling eingesetzt war, hatte dadurch die Möglichkeit, sich freier zu bewegen als andere Häftlinge, was er zur Anknüpfung von Kontakten mit widerständigen Häftlingen und Genossen nutzte. Bald gab es, wie in Buchenwald, nach Nationen organisierte Gruppen, die in einem internationalen Komitee miteinander berieten und planten. Dieses Komitee hatte regelmäßig Kontakt zum ILK in Buchenwald: man konnte chiffrierte Nachrichten den Toten beigeben, die ins Krematorium des KZ gebracht wurden, oder Nachrichten in den Verschlusskappen von Medikamentenfläschchen, die der tschechische Arzt Jan Cespiva vom KZ zum Außenkommando transportierte, verschlüsselte Informationen austauschen. Im Sommer 1944 gelang es dem Widerstand, ein Empfangs- und ein Sendegerät für Funknachrichten nach Dora einzuschmuggeln und Kontakte mit alliierten Truppen herzustellen – dies ging, weil in Dora inhaftierte französische Kämpfer der Résistance einen mit der britischen Militärführung vereinbarten Funkcode nutzen konnten.

Im Februar 1944 verweigerte Georg Thomas, damals „Lagerältester“, den Befehl der SS, einen deutschen und einen sowjetischen Häftling wegen Sabotage vor allen angetretenen Häftlingen aufzuhängen – ebenso verweigerte nach ihm Ludwig Szymczak als sein Stellvertreter diese Anordnung. Beide wurden sofort in den Bunker gesperrt.

Mit Beginn der Serienproduktion der V1-Raketen Anfang April 1944 beschloss das Widerstandskomitee, sie systematisch zu sabotieren. Im Juni 1944 begann die Luftwaffe, mit tausenden von in Dora produzierten Rakete z. B. London zu terrorisieren. Von 9300 dieser Geschosse, die während der folgenden zweieinhalb Monate eingesetzt wurden, erreichten nur 2400 London. Ein Drittel der Triebwerke versagte. Ab September 1944 wurde die V2-Rakete, ebenfalls in Dora montiert, massenhaft gegen Großbritannien eingesetzt: fast die Hälfte der über 10000 eingesetzten Raketen detonierten bereits beim Start. Dies alles ging vermutlich nicht nur, aber auch auf das Konto der Sabotage in Dora.

Bereits im Februar 1944 war es der Widerstandsorganisation unter Führung von Albert Kuntz gelungen, eine viertägige Unterbrechung der gesamten Produktion zu erreichen, indem man erfolgreich das Gerücht von einer drohenden Fleckfieberepidemie verbreitet hatte, woraufhin die Lagerführung zunächst einmal eine Quarantäne verhängte, was zum völligen Stillstand aller Arbeiten führte. Es gab viele Möglichkeiten der Sabotage – alle waren bei Entdeckung lebensgefährlich. Materialien wurden bewusst verlegt, halb fertige Produkte an anderen Stellen deponiert, als befohlen, Werkzeuge beschädigt, Schaltungen falsch montiert, mechanische Teile der Raketen beschädigt, Farbe für die Lackierung der Raketen vernichtet, Wasserleitungen absichtlich mit viel zu hohem Druck befüllt und damit beschädigt, Chemikalien verunreinigt usw.

Auch in Dora gab es einen Aufstandsplan der Häftlinge, nachdem klar geworden war, dass die SS plante, im Fall der unvermeidlichen Niederlage alle Häftlinge in den Produktionsstollen zu vergasen. Die SS traf ab November 1944 dafür Vorbereitungen, die beobachtet worden waren. Der im Internationalen Komitee von Dora beschlossene Plan „Südost“ sollte am 24.12.1944 zum Aufstand der Häftlinge führen. Nach einem Sturm auf die Waffenkammer der SS und der Bewaffnung der Häftlinge sollten die Wachtürme eingenommen, die Zäune durchbrochen werden und die Häftlinge fliehen. Aber der Plan wurde verworfen, weil er sich als nicht mehr durchführbar erwies: im November 1944 hatte die SS erfolgreich einen als „italienischer Kommunist“ getarnten Spitzel des SD in die sowjetische Widerstandsgruppe eingeschleust. Er konnte nicht mehr unschädlich gemacht werden, weil ihn die SS bei seiner Entdeckung sofort aus dem Lager holte – und er hatte schon wichtige Informationen über den geplanten Aufstand. Wellenweise wurden danach Häftlinge der Widerstandsgruppen aus Dora verhaftet und verhört – Anfang Dezember 1944 auch Albert Kuntz und Ludwig Szymczak.

Seinen letzten von vielen erhaltenen Briefen an seine Frau Ellen und seinen Sohn Leo schrieb Albert Kuntz am 10. Dezember 1944. Er antwortete ihr auf einen Geburtstagsgruß zum 4. Dezember 1944, als er 49 Jahre alt wurde. Seit fast zwölf Jahren hatte das Paar sich nicht mehr in Freiheit gesehen. „Verleben wir Deinen nächsten Geburtstag zusammen?“ – das waren die letzten Worte, die Albert an Elli in seinem Leben schreiben konnte.

Albert Kuntz wurde in seinen letzten Lebenstagen in Einzelhaft genommen und von der SS täglich gefoltert, um aus ihm Namen und Informationen zu erpressen. Nach einem Verhör in der Nacht vom 22. zum 23. Januar 1945 fand man ihn erhängt in seiner Zelle – wohl eine Inszenierung der SS. Sein Körper wurde am Tag darauf verbrannt, die Nachricht von seinem Tod geheim gehalten.

In einer eidesstattlichen Erklärung gab August Kroneberg, Mitglied der VVN, 1950 in Leipzig zu Protokoll: Endesunterzeichneter erklärt an Eides statt, daß der frühere Landtagsabgeordnete der KPD Albert Kuntz am 23. Januar 1945 im KZ Nora-Nordhausen von der SS in seiner Zelle ermordet worden ist. Albert Kuntz wurde nach seiner Erdrosselung von SS-Leuten in eine Decke eingewickelt und im Krematorium des KZ Dora-Nordhausen unter Aufsicht von Oberscharführern in der Nacht verbrannt. Albert Kuntz war der Kopf der illegalen Widerstandskämpfer im KZ Dora und wurde mit ca. 45 politischen Häftlingen im Dez. 1944 verhaftet und im Bunker unter strenger Bewachung isoliert gefangen gehalten.

Kroneberg, Leipzig, den 24. Febr. 1950

Literatur:

- Wolfgang Kießling, Stark und voller Hoffnung. Leben und Kampf von Albert Kuntz, Berlin / DDR 1964

- Günther Kühn, Wolfgang Weber, Stärker als die Wölfe. Ein Bericht über die illegale militärische Organisation im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald und den bewaffneten Aufstand, Berlin 1976

- Erhard Pachaly, Die Entwicklung und der Kampf des Parteiaktivs der Kommunistischen Partei Deutschlands im Konzentrationslager Buchenwald 1937 – 1945, Weimar – Buchenwald 1988

- Erhard Pachaly / Kurt Pelny, KZ Mitelbau-Dora. Zum antifaschistischen Widerstandskampf im KZ Dora 1943 – 1945, Berlin 1990

- Leo und Leopoldine Kuntz, Götz und Hannelore Dieckmann (Hg.), Albert Kuntz: „Liebste Ellen“. Briefe aus der Nazi-Haft 1933 – 1944, Berlin 2005

- Leopoldine Kuntz, Albert Kuntz im Bülowplatzprozess (4. – 19. Juni 1934), in: KAZ Nr. 338 (2012), S. 32 -39.

Text: Hans-Christoph Stoodt